-

Tajweed Qur’an (With English Translation, Juz’ Amma – Chapter 30)

020.00 DHThis copy of the Holy Qur’an clarifies its words and meanings by providing detailed explanations in the margins of the text. In this Mus-haf, letters related to the Tajweed rules are distinguished within the text by the use of colors indicating areas of slow recitation. This technique helps simplify the rules of recitation for the reader in order to encourage and facilitate correct Qur’anic recitation.

-

-

-

-

-

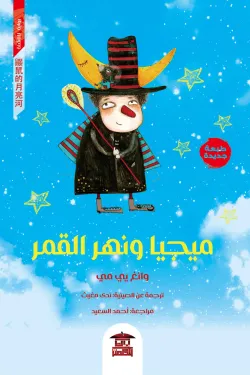

ميجيا ونهر القمر

050.00 DHميجيا ونهر القمر بقلم وانغ يي مي … تُقدم لنا الكاتبة الصينية الكبيرة «وانغ يي مي» في قصتها مغامرة «ميجيا ونهر القمر» عن «ميجيا» الحيوان البري الذي يعيش في الجحور، ويسعى دائمًا لخوض تجارب جديدة، فيخترع الآلات المنزلية، ويشترك مع إخوته في ابتكار مُعدات جديدة، ويلتقي «قوليقو» الساحر الذي يعلمه مهارات خفة اليد ويغير حياته ونظرته للمستقبل، ويجالس جاره «السيد قنفذ»، الذي يقدم له النصائح حول الأحداث التي تواجهه. ترجمتها عن الصينية: ندى مغيث، مراجعة: أحمد السعيد

-

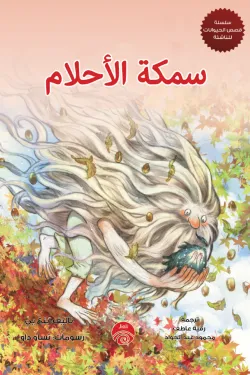

سمكة الأحلام

050.00 DHسمكة الأحلام بقلم بنغ يي … قصة مغامرات خيالية للناشئة، لها هدف تربوي وتعليمي في قالب حكائي شيق، شخصياتها تجمع ما بين البشر والكائنات الخيالية المرحة الطيبة، التي تقدم العون للإنسان، وتعلمه أشياء جديدة عن الحياة والبيئة والكون.

-

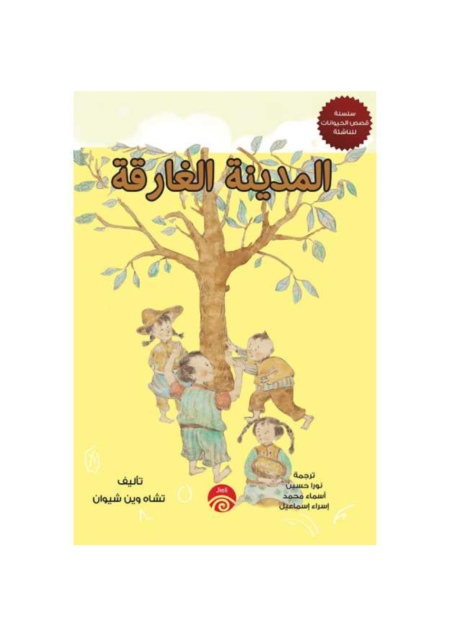

المدينة الغارقة

050.00 DHالمدينة الغارقة بقلم تشاه وين شيوان … سبع قصص للناشئة، هي: « ذيل صغير »، « الغابات السوداء »، « القش الذهبي »، « المدينة الغارقة »، « حمامة تدعى فنغ »، « ستة وستون منعطفا، « شجرة العطر في شهر أغسطس »، تتجول بين شتى العلاقات الإنسانية، كحب الأسرة والصداقة، في مواقف يومية بسيطة، ولكنها تحمل مشاعر إنسانية عميقة، إلى جانب علاقة الإنسان بالحيوان وبيئته الطبيعية، في حكي بسيط وشيق معا

-

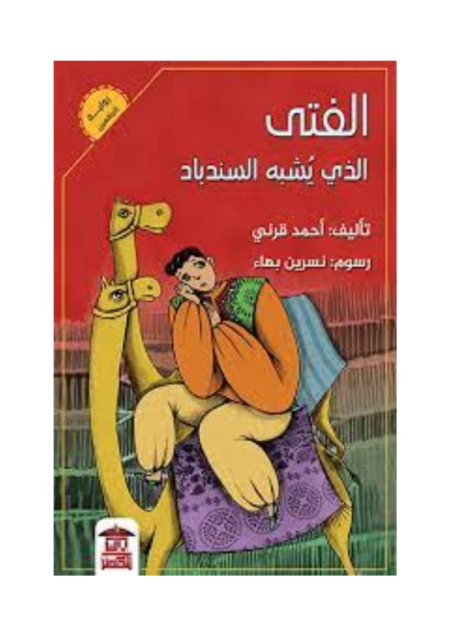

الفتى الذي يشبه السندباد

050.00 DHالمدينة الغارقة بقلم تشاه وين شيوان … سبع قصص للناشئة، هي: « ذيل صغير »، « الغابات السوداء »، « القش الذهبي »، « المدينة الغارقة »، « حمامة تدعى فنغ »، « ستة وستون منعطفا، « شجرة العطر في شهر أغسطس »، تتجول بين شتى العلاقات الإنسانية، كحب الأسرة والصداقة، في مواقف يومية بسيطة، ولكنها تحمل مشاعر إنسانية عميقة، إلى جانب علاقة الإنسان بالحيوان وبيئته الطبيعية، في حكي بسيط وشيق معا

-

-

عن أمي وابنتي وأصدقائي والكلاب والتنين

050.00 DHعن أمي وابنتي وأصدقائي والكلاب والتنين بقلم جيا بينغوا … خواطر نثرية للأديب الصيني الشهير جيا بينغوا، حاز عن هذا الكتاب جائزة ماودون للأدب أهم جائزة أدبية في الصين، يتحدث فيها عن مشاهداته وانطباعاته ويومياته في تعبير أدبي رشيق مليء بالحكمة والفكاهة والألم أيضا

-

-

-

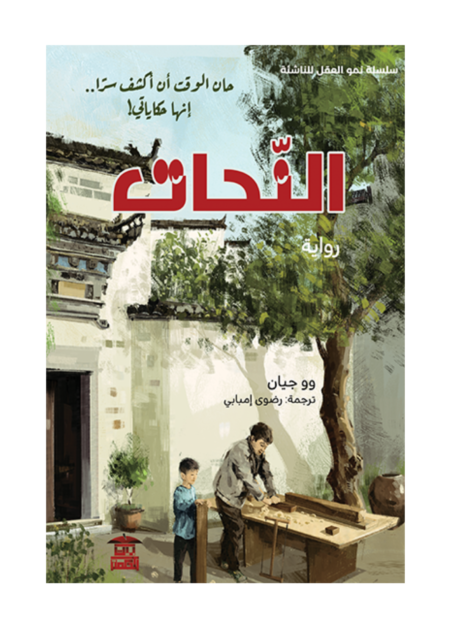

النحات

060.00 DHشارع قديم وحِرفة تقليدية وشيخ كبير غريب الأطوار وأب وأطفال. منشار وفأس وإزميل ومطرقة ومسطرة، أشياء بسيطة وعادية ولا عجب فيها، لكنها تشكل رابطة روحية بين الشيخ والأب والطفل معًا. وسط ضباب الصباح وتحت أضواء الليل وفي حرارة الصيف وبرد الشتاء، تتناغم أصوات طرق الفأس والإزميل والمطرقة وكأنها ترانيم قادمة من زمن بعيد، فترسم لوحة رائعة لا مثيل لها.إنه « النحات » حرفي عادي، ولكن صعوبة الأيام والسنين وتقلبات الزمان، تتحدى هذه الحرفة التي تنزوي رويدًا مع الأيام، ولكنها تترك بصمات مشرقة في التاريخ لا تنطفئ أبدًا

-

-