-

الأدب والغرابة دراسة بنوية في الأدب العرب

062.00 DHالوفاء لعالم الألفة لا يعني الإنفصال الكلي عن عالم الغرابة. وإلا فلماذا يشعر السندباد بحاجة ملحة لرواية تجاربه ولماذا « صار كل من سمع بقدومه يجئ إليه ويسأله عن حال السفر وأحوال البلاد فيخبره ويحكي له ما لقيه وما قاساه ». حكاية السندباد بمثابة حوار، أو جدل، بين الإنغلاق والانفتاح، تماما كالثقافة العربية المعاصرة لها (الجاحظ مثلا) التي تتميز بالالتحام بين عناصر مألوفة وأخرى غريبة، بين البر والبحر. واليوم من ينكر أن السندباد لا يزال يخاطبنا عبر القرون ويسألنا عن علاقتنا بالعالم المألوف وبالعالم الغريب (الغربي)؟ لقد كثر حفدته على الخصوص منذ عصر النهضة (انظر على سبيل المثال الساق على الساق لأحمد فارس الشدياق وحديث عيسى بن هشام للمويلحي) وليس في الأفق ما ينبئ بأن عهد « السنادبة » قد انتهى. بصفة أو بأخرى كلنا اليوم، في العالم العربي، سندباد

-

-

جامع الدروس العربية

045.00 DHكتاب في النحو، مؤلفه هو العلامة الكبير المرحوم الشيخ مصطفى الغلاييني، ويعتبر هذا الكتاب من أهم مراجع النحو العربي، فقد نال شهرة علمية لغوية واسعة … بفضل ما امتاز به من السهولة وحسن العرض والمتناول، فضلا عن تمكن مؤلفه في علوم العربية وتقدمه فيها ما أكسبه مق -

-

![كتاب الكبائر [فرنسي/عربي]](https://lpalmaghribia.com/wp-content/uploads/2023/05/51W8WRaaJKL._SX347_BO1204203200_.jpg)

-

شرح قطر الندى وبل الصدى

065.00 DHيتضمن هذا المؤلف شرحا لكتاب قطر الندى وبل الصدى في النحو لابن هشام الانصاري: وقد وضع ابن هشام شرحا لكتابه هذا وتعليقات وتوضيحات على مسائلة حتى يسهل تناوله على القارىء

-

عبد الرحمن اليوسفي

0450.00 DHأولا، يقدّم الكتاب التكريمي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان (في المغرب) « عبد الرحمن اليوسفي مسار رجل دولةٍ استثنائي »، تقديراً لمساره السياسي والنضالي (1924 – 2020)، عملاً ثميناً بكل المقاييس. أُعدّ الكتاب بشكل يناسب المقام التاريخي لِرَجُلٍ انخرط في العمل السياسي، المُقَاوِم للاستعمار الفرنسي في أربعينيات القرن الماضي، وخاض معارك التحرُّر والتقدُّم بعد استقلال المغرب سنة 1956، حيث ساهم مع طلائع التحرير والتقدّم في تأسيس أحد أجنحة اليسار المغربي، حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959، بمعية المهدي بن بركة وعبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد والمحجوب بن الصديق والفقيه البصري… لينخرط في معارك مواجهة نظام الحكم الفردي وتمهيد الطريق نحو الديمقراطية. وقد تابع عمله النضالي وساهم، مع مجموعة من رفاقه، في تأسيس حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في منتصف السبعينيات، رافعاً شعار دمقرطة الدولة والمجتمع، وبناء ثقافة سياسية جديدة ترعى الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية، حيث تَضَمَّن التقرير الإيديولوجي للاتحاد الاشتراكي سنة 1975 مبادئ العهد الجديد المتمثّلة بإصلاح سياسي يقوم أساساً على الدمقرطة والتنمية والتقدّم، بالصورة التي تعكس، في مضامينها العامة، جوانب من تصوُّرات حركات التحرير العربية للشعارات التي ذكرنا.

-

نساء حول الرسول صلي الله عليه وسلم

063.00 DHنماذج نسائية ضربت اروع الامثلة فى القدوة الحسنة والأسوة الطيبة مقسمة ل 9 فئات « 54 نموذج فى كل فئة 6 من القدوات الصاحات » 1-أحناه على ولد 2-ارعاه على زوج 3-بنات مثاليات 4-اخوات مسلمات 5-مبايعات صادقات 6-مهاجرات مضحيات 7-مجاهدات فدائيات 8-مداويات آسيات 9-روايات للحديث عالمات

-

نقد العقل العربي 1/4

0500.00 DH-الجزء الثاني-الجزء الثالثلكل فعل محددات وتجليات. المحددات قد تكون دوافع داخلية بيولوجية او سيكولوجية، شعورية او لا شعورية، وقد تكون تنبيهات او تأثيرات خارجية. اما التجليات فهي المظاهر والكيفيات التي يتحقق الفعل فيها او من خلالها او بواسطتها.

والسياسة فعل، له هو الاخر محدداته وتجلياته. وهي فعل اجتماعي يعبر عن علاقة قوى بين طرفين يمارس احدهما على الاخر نوعا من السلطة خاصا، هي سلطة الحكم، ومحددات الفعل السياسي بوصفه سلطة تمارس في مجتمع وتجلياته النظرية والتطبيقية، الاجتماعية الطابع، تشكل بمجموعها قوام ما ندعوه هنا “العقل السياسي”. هو “عقل” لان محددات الفعل السياسي وتجليات تخضع جميعا لمنطق داخلي يحكمها وينظم العلاقات بينها، منطق قوامه “مبادئ” وآليات قابلة للوصف والتحليل. وهو “سياسي” لان وظيفته ليست انتاج المعرفة بل ممارسة السلطة، سلطة الحكم، او بيان كيفية ممارستها.

كان موضوع البحث والدراسة في الجزئين، الاول والثاني، من هذا الكتاب هو “عقل الفكر العربي” اي اسس الفعل المعرفي وآلياته وموجهاته في الثقافة العربية. اما موضوع هذا الجزء – الثالث- فهو “عقل الواقع العربي” ونقصد به محددات الممارسة السياسية وتجلياتها في الحضارة العربية الاسلامية وامتداداتها الى اليوم. طبيعة الموضوع هنا تختلف، اذن عن طبيعة الموضوع هناك: انتاج المعرفة شيء، وممارسة السياسة او بيان كيفية ممارستها شيء آخر-الجزء الرابع -

-

الطريق إلى الله – مختارات عميقة شاملة مشروحة من مثنوي مولانا جلال الدين الرومي (1+3)

0620.00 DHمثنويُّ جلالِ الدِّينِ الرّوميِّ هو كما يصفه مُؤلِّـفُه: « أصولُ أصولِ أصولِ الدِّين، في كَشْفِ أسرارِ الوصولِ واليقين، وهو فِقْهُ اللهِ الأكبَرُ، وشَرْعُ اللهِ الأزهَرُ، وبرهانُ اللهِ الأظهَرُ ». و »الطّريقُ إلى الله » هو العنوانُ الذي رأيتُه مناسبًا لمحتوى هذا الكتاب، الذي اخترتُ فيه ما يربو عَلَى خمس

ِ مئةِ فِكْرةٍ مِن أعمقِ فِكَرِ مثنويِّ جلالِ الدِّين التي تُهمُّ القارئَ النّبيهَ، وأعطيتُ لِكُلِّ فِكْرةٍ عنوانًا دالًّا تمامًا عَلَى مادّةِ الفِكْرةِ، وقدّمْتُ لِمُحتواها بِإضاءةٍ شارحةٍ مُوضِحةٍ، ثّم أثبتُّ التّرجمةَ العربيّةَ لِأبياتِ الفِكْرةِ التي تتراوحُ في الأعمِّ الأغلب بينَ 12-24 بيتًا، بعدَ أن صُغتُها بعربيّةٍ لها حَظٌّ كبيرٌ مِن التّوفيقِ الذي حباني إيّاهُ ربّي سُبْحانَه فيما أقومُ به مِن عملٍ. ف « الطّريقُ إلى الله » هنا وَصْفٌ عِرْفانيٌّ أتى به شاعِرُ الصّوفيّةِ الأكبرُ العارِفُ جلالُ الدِّينِ الرّوميّ للحالاتِ الرّوحيّةِ التي يعيشُها سالِكُ الطّريقِ إلى ربّه، الذي لم يجد معشوقًا يستحقُّ بَذْلَ المُهجةِ غيرَه، فأنفقَ أنفاسَ العُمُر في « الكَدْحِ إليهِ »، مؤمِّلًا أن يلقاه. -

سيرة خليفة قادم: قراءة عقائدية في بيان الولادة

0160.00 DHأهدي هذا الكتاب إلى أول جامع تفتحت عليه ذاكرتي

« جامع الخلفاء » في وسط بغداد..،الذي يعود للقرن الثالث الهجري ، عندما كانت بغداد عاصمة الخلافة..عندما كانت بغداد « بغدادا » حقا

إلى صلاة عصر لا منسية أخذني والدي إليه فيها…، وحملتها كوشم في شراييني..رغم أن الذكرى اليوم تبدو بعيدة كما لو أني صليتها في القرن الثالث الهجري

أهدي الكتاب إلى « جامع الخلفاء »،إلى أساساته التي تبدو اليوم آيلة للسقوط

آملا أن يكون في الكتاب ما يقويه

أو يساهم في بنائه..على أسس جديدة

وآملا في أن تعود بغداد إلى ذاتها -

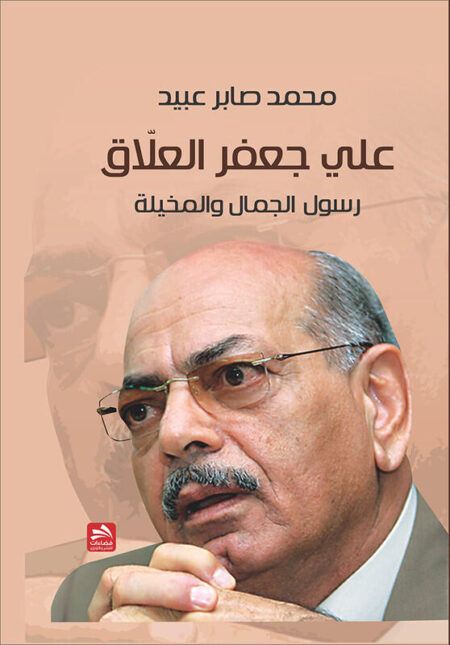

علي جعفر العلاق ؛ رسول الجمال والمخيلة

060.00 DHالشعرُ العراقيّ الحديث على الأغلب الأعمّ مشحونٌ بطاقةِ الماءِ على نحوٍ مثير، وذلك لأن الإنسانَ العراقيّ أصلاً هو كائنٌ أسطوريّ مائيّ منذ الأزل، مخضّلٌ بالغيمِ والبللِ أينما حلّ.

والشاعر علي جعفر العلاّق أحدُ أكبر حرّاس الماء الشعريّ في تجربةِ الشعريةِ العربية الحديثة، إذ ربما لا تجد قصيدةً من قصائده لا تحتفي على نحوٍ من الأنحاء بالماء، علناً أو سرّاً، مباشراً أو رمزاً، وجهاً أو قناعاً.

ولا يكاد يخرج القارئُ من قراءةِ شعر العلاّق إلاّ وقد تسرّبَ الماءُ إلى جسدهِ وضميرهِ وحلمهِ وأصابعهِ بطريقةٍ مدهشةٍ تبعثُ الحياةَ والبهجةَ والأمل، مثلما تنشرُ الحلمَ والوهمَ والغيمَ في الطريقِ إلى زمنٍ آخر، ومكانٍ آخر، وأسطورةٍ أخرى -

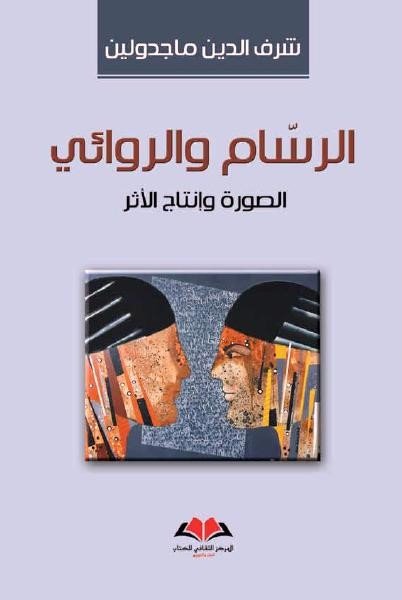

الرسام و الروائي : الصورة و إنتاج الأثر

060.00 DHيسعى الرسام في لوحاته لأن يقدم حكاية، تلتقط العين تفاصيلها، وتعيد صياغتها، لتكسبها معنى، في حدود السند وبالنظر إلى مادته، وما تتشكل عبره من ألوان وضياء وظلال، هي تعبير عن « فكرة » وتشكيل لـ: »موضوع »، وإنحياز لـ: « أسلوب »، يقدم للناظر؛ مثلما أن الروائي يتشوف عبر مكونات نصه المكتوب إلى أن يرسم شخصيات ويصور فضاءات، وأزمنة ومواقف وعواطف وأفكار، وأن يشكل لوحات لفظية…

ثمة في النهاية معجم مشترك بين الروائي والرسام يمتد من: « الصورة » إلى « إنتاج الأثر »، مروراً بمدونة طافحة بالدلالة تنتظم مفاهيم: « التشكيل » و »الإطار » و »الأسلوب » و »الموضوع » و »الفكرة » و »الذات »، و »الظاهرة » و »المضمر ».

لقد استهدفت فصول هذا الكتاب الوقوف عند أهم مفاصل التقاطعات بين ممارسات الرسام والروائي، بدءاً بالصداقة الإبداعية، وإنتهاء بتبادل الأدوار، مروراً بعشرات القضايا المتصلة بالتصوير الروائي للوحة والمصاحبة النصية بين المحكي والمصور، والتناظر بين رؤية الرسام ورؤية الروائي، مع ما يتفرع عن هذه الظواهر من تشكيل للصور وإنتاج للأثر. -

فلسفة السلطة السياسية عند يورغن هيبرماس

064.00 DHيندرج هذا الكتاب في الاطار الانفتاح على المدرسة النقدية الالمانية وخاصة على يورغن هيبر ماس ابر ممثلي الجيل الثاني له حاول في هذا الكتاب تسليط الضوء على مفهوم الفضاء العمومي عند هيبر مارس باعتباره المفتاح لفهم الديمقراطية التشاورية التي يدعة لها لان الفضاء

-